Презентация Головные Уборы На Руси

На Руси говорили: «На парне да на мужике всё та же шапка; а девка простоволоса, жёнка покрыта» (из словаря В.И.Даля). Так издревле все женские головные уборы были разделены на девичьи и для замужних женщин. Повязки и тесемки До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесёмки, сделанные из материи. Взрослея, девушка получала повязку (перевязку), называемую в некоторых районах увяслом, которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, берёсты, а в богатых семьях из византийской парчи.

Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями. В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича — Анны упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Иногда налобная часть повязки имела особое украшение в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры и называлась чело (начёлка).

Женские Головные Уборы Магазин

Венчик Другой разновидностью девичьего головного убора был венец (венчик), который вёл своё происхождение от венка, составленного из луговых цветов, и по верованиям предков являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой (около 1 мм) металлической ленты, ширина которой составляла не более 2,5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу.

- Данная презентация призвана. - Сведения об одежде на Руси. Головные уборы.

- Однако некоторые исследователи отмечают и монгольское влияние на моду руси, так как среди монгольских женщин так же бытовал похожий головной убор. В любом случае кокошник органично вписался в структуру русского костюма. Однако не следует забывать что кокошник это.

Старинный женский головной убор на Руси всегда придавал девушкам и женщинам особой.

По своей форме венец напоминал повязку, с той лишь разницей, что на концах мастер делал крючки для шнурка или ленты, которая завязывалась на затылке. Часто венец покрывался каким-либо узором с зубцами наверху. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник. Такой головной убор украшал на свадьбе голову царицы Евдокии Лопухиной, жены Петра I — «венец с каменьи и с жемчуги». Зимняя шапка Зимой девицы покрывали голову шапкой, называемой столбунец. Из-под него выпадала на спину коса, в которую вплеталась красная лента.

Празднество свадебного договора. Фрагмент Платок или же убрус Одним из самых древних женских головных уборов является платок – убрус. В разных областях России он получил разные названия: полотенце, ширинка, намётка, подширье, фата и т.д. Убрус состоял из тонкого прямоугольного полотнища длиной до 2 м и шириной 40—50 см, один конец его украшался шитьём, вышивкой из шёлка, золота, серебра и свисал на плечо, а другим обвязывали голову и скалывали под подбородком.

Поверх убруса помещали ювелирный набор, состоящий из висячих колец и различных украшений. Способы подвязывания платков Позднее убрус приобрёл треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком или повязывались на голове красивым узлом, для чего требовалось особое умение. Концы платка спускались на плечи и спину и также богато расшивались.

Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию лишь в XVIII—XIX вв. Из Германии, до этого же платок обхватывал шею, а узел помещался высоко на макушке, так, как будто болят зубы. Этот способ назывался «головка». Выразительность женского платка, как писал в XVIII. Один современник, служила цели «придать большую цветность и возвысить красоту» женских лиц. Как спрятать волосы?

Составляя свой головной убор в будние дни, женщина надевала подубрусник или повойник (волосник), представлявший собой небольшую шапочку-сетку из тонкой ткани, он состоял из дна и околыша со шнуровкой вокруг головы, с помощью которой шапочка туго завязывалась сзади. Повойник украшали жемчугом, камнями, нашивая их на область лба, эту нашивку берегли и передавали от матери к дочери, перешивая на новый головной убор. Главной задачей повойника было прятать волосы женщины от окружающих, но многие усердствовали, стягивая его так, что не могли моргать. Поверх повойника женщина надевала платок или шапку.

Повойники начинают меняться и приобретают форму чепца, который иногда носили и поверх убруса, это зависело, главным образом, от богатства и красоты того или иного предмета. К головным уборам, платкам, одежде относились с трепетом. Портрет неизвестной крестьянки в кокошнике Головные уборы замужних женщин После замужества вместе с убрусом и повойником женщина получала кику (кичку). Историк И.Е.Забелин назвал её «короной замужества», т.к.

Презентация Головных Уборов На Руси

Этот головной убор был привилегией только мужних жен. В древнерусском языке одним из значений слова кика является «то, что волосы прикрывает». Кику можно было узнать сразу по лопатке или рогам, торчащим вверх надо лбом. Рога были связаны с верованиями в оберегающую силу, именно они уподобляли женщину корове — священному для наших предков животному.

Защита молодой женщины, её ребенка — вот главная идея рогатой кики, другой смысл заключался в плодородии, продолжении рода. Девичий головной убор — повязка. Нижегородская губерния. Кику носили поверх повойника, и состояла она из обруча, незамкнутого сзади, сверху обшитого тканью. Обруч имел форму полумесяца или подковы.

Высота рогов для кики могла достигать 30 см, делали их из дерева или плотно скрученного холста. Задняя часть из дорогой материи или меха называлась подзатыльник, украшали его особенно нарядно, ведь именно он заменял косу, которой женщина лишилась. Здесь помещалась богатая вышивка или широкая декоративная подвеска с длинными цепочками из бляшек. Сверху на кику прикреплялся чехол-покрывало, называемый сорока, впоследствии он даст название этому составному головному убору. В таком облачении женщине следовало ходить, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью, что и породило выражение «кичиться», т.е. Возноситься над другими людьми.

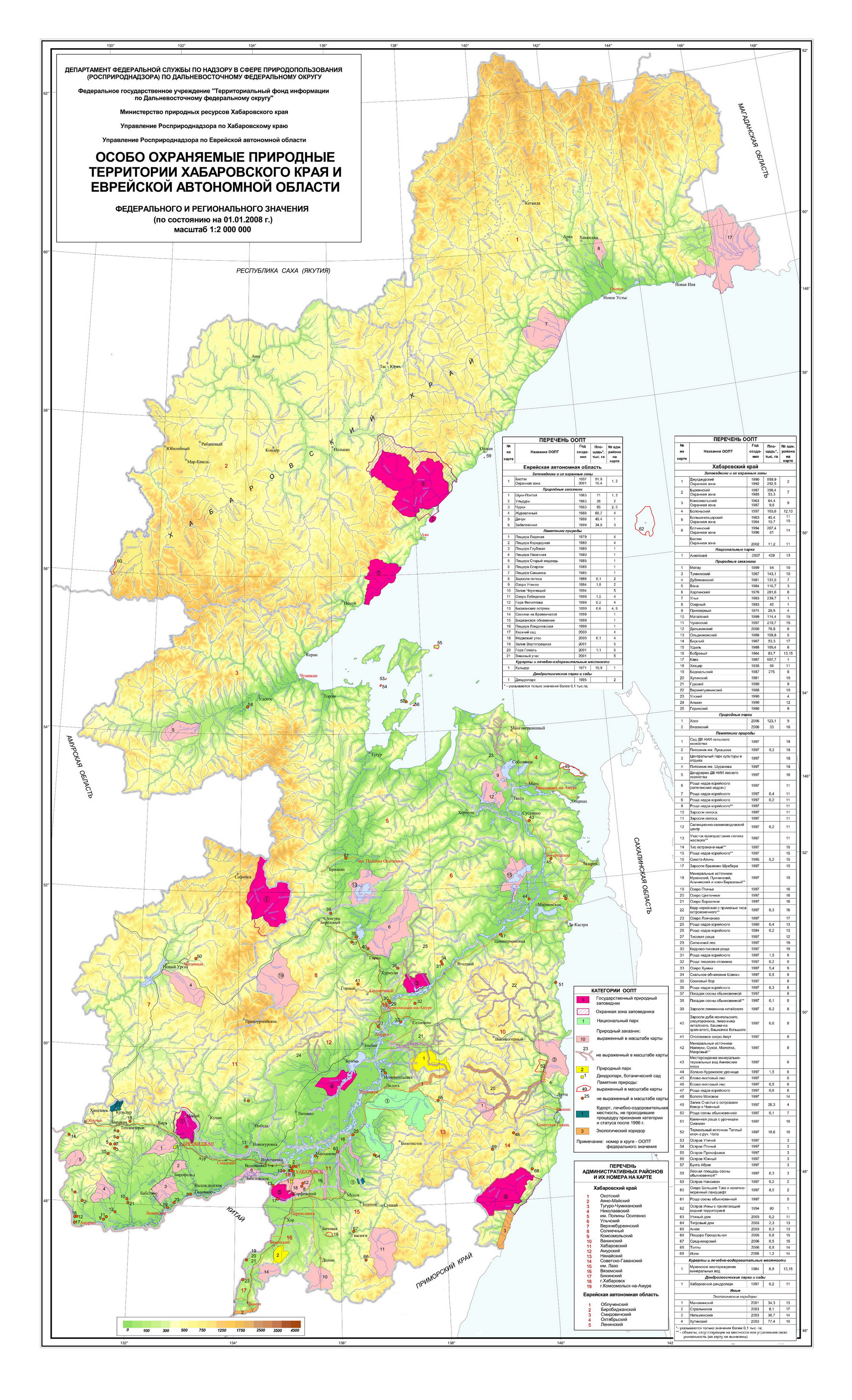

Карта Хабаровского края. Карта железных и автомобильных дорог Хабаровского края. Подробная карта юга Хабаровского края, A0. Подробная карта Хабаровского края - городов и дорог, спутниковая и схематичная, онлайн. Проект Yandex-карты. Карта железных дорог Приморского края. Железная дорога Приморский край. РЖД г.Владивосток. Карта Хабаровского края. Карта железных и автомобильных дорог Хабаровского края. Подробная карта юга Хабаровского края. Еще смотрели: Карту и схемы железных дорог России => Скачать карту Дальневосточной железной дороги в полном размере (карта ДВЖД со станциями).

Карта Хабаровского края. Карта железных и автомобильных дорог Хабаровского края. Подробная карта юга Хабаровского края, A0. Подробная карта Хабаровского края - городов и дорог, спутниковая и схематичная, онлайн. Проект Yandex-карты. Карта железных дорог Приморского края. Железная дорога Приморский край. РЖД г.Владивосток. Карта Хабаровского края. Карта железных и автомобильных дорог Хабаровского края. Подробная карта юга Хабаровского края. Еще смотрели: Карту и схемы железных дорог России => Скачать карту Дальневосточной железной дороги в полном размере (карта ДВЖД со станциями).

Славянский убор. Прообраз кики с украшениями Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна.

Она отличалась своей формой — короной, богато украшенной, под которую надевали убрус. К убору добавляли ряски, жемчужную поднизь на лоб, колты, внутрь которых вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», т.е. Кокошник Ещё одним головным убором наших прабабушек был кокошник (от древнеславянского кокош — курица, наседка, петух). Отличительной особенностью кокошника являлся гребень — его передняя часть. Делался гребень на твёрдой основе и был высоко поднят надо лбом, сзади кокошник фиксировался с помощью лент.

Он был затянут тканью. Позднее кокошники станут носить и незамужние девушки, у них верх убора останется открытым.

Высокие и плоские, обтянутые материей или у богатых — кожей, кокошники украшались металлической нитью, жемчугом, бусинками, стеклярусом. К кокошнику прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани, поверх носили фату или платок, сложенный треугольником. У простого народа кокошник появился примерно в XVI—XVII вв., заменив собой кику. Духовенство боролось с «рогатой», запрещало в ней ходить в церковь и приветствовало замену на более «безопасный» головной убор. Женский украшенный вышивкой платок. Меховые шапки Зимой надевали шапки из бархата, отороченные мехом. Верх шапок делался из клеёной бумаги или ткани, он был круглой, конусообразной или цилиндрической формы и отличался от мужских украшением — шитьём, жемчугом, камнями.

Так как шапки были высоки, для сохранения тепла внутрь подкладывали лёгкий мех или набивали атлас. К шапкам относились бережно, известно, что по прошествии сезона царские дочери обязаны были «сдавать» свои зимние уборы на хранение в Мастерскую палату, где их помещали на болваны и укрывали чехлами. На шапки шёл разный мех – бобровый, лисий, соболий, «девичьим мехом» считался заячий и беличий. Так же как и мужские, женские шапки назывались «горлатными» и надевались в несколько слоёв. Английский дипломат Джайлс Флетчер, являясь послом в России с 1588 г., оставил такое свидетельство: «Благородные женщины носят на голове тафтяную повязку, а сверх неё шлык, называемый науруса, белого цвета. Сверх этого шлыка надевают шапку из золотой парчи, называемую шапкой земской, с богатой меховой опушкой, с жемчугом и камнями, но с недавнего времени перестали унизывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и купеческие стали подражать им».

Нижегородская губ. Каптур – зимняя шапка В «Домострое», в главе «Как всякое платье кроить и остатки и обрезки беречь» находим ещё один вид зимнего женского головного убора: «В домашнем обиходе, коли случится какое платье кроить себе, или жене, или детям, или людям, или летник, или каптур, или шапку, и сам государь смотрит и смекает; остатки обрезков сохраняет» Каптур являлся дальним родственником капора и пользовался популярностью у вдов. Он защищал голову от стужи, т.к. По форме это был меховой цилиндр, покрывавший не только голову, но и облегавший по обе стороны лицо.

Шили каптур из меха бобра, а в семьях победнее использовали овчину. Сверху на каптур женщины надевали особый чехол или повязку. Неизвестный художник первой половины XVIII. Изобразил мать Петра I — Наталью Кирилловну Нарышкину в таком головном уборе, что говорит о популярности каптуров среди женщин знатного сословия. Старинные головные уборы — девичьи кокошники, женский кокошник Треух У мужчин женщины переняли ещё один головной убор, о котором говорилось выше, — треух.

В отличие от каптура верх треуха покрывался не мехом, а тканью, а налобная часть опушалась соболем и украшалась жемчугом или кружевом. От славян и до Петра I причёски и головные уборы наших предков претерпели небольшие изменения. Их основу составляли шапка и платок. Но уже в те времена люди понимали, что головной убор — своего рода визитка, способная многое рассказать о своём владельце. Источник: his.1september.ru.

Светлана Ивановна Деревенцова Презентация «Из глубины старины: головные уборы женщин» Студия «Декоративно-прикладного творчества» Впервые само название 'кокошник' встречается в документах XVI века и происходит от древнеславянского слова 'кокош', означающего курицу-наседку или петуха. Кокошниками издревле назывался высокий, расшитый праздничный головной убор женщин, покрывающий волосы и считался неотъемлемой частью русского национального костюма. Главная особенность кокошника – гребень. В различных русских губерниях его форма была различной.

Например, в Костромской, Псковской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской губернии носили кокошники-полумесяцы.

В других областях были «златоглавы», «каблучки», «наклоны», «кокуи» и «сороки». Изготавливался кокошник на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотой нитью и умением обращаться с фабричными тканями, которые обычно работали в больших сёлах, в городах или при монастырях. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. Ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству. В некоторых источниках говорится, что традиция обязательно покрывать голову, появилась на Руси с древнейших времён. Волосы женщины, особенно замужней, считались опасными (прежде всего для мужчин) и могли привлечь злые силы. Не случайно в Европе, когда рисуют портрет ведьмы, изображают её с распущенными, часто неубранными, волосами.

Наверное, отсюда же пошла традиция входить в церковь с покрытой головой, а также выражение 'опростоволоситься', ведь сорвать убор с женщины, обнажив её голову, было страшным оскорблением. Кокошник плотно прилегал к голове и закрывал волосы, заплетенные в косы. По сути, кокошник был этаким веером из плотной основы, который пришивался к шапочке. Позади него спускались ленты.

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В будни же ограничивались ношением повойника. Особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как правило, располагалась стилизованная 'лягушка' – символ плодородия. По бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть была особенно богатой.

На ней традиционно вышивали стилизованный куст, который символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение. А на этом «кусте» были и птицы, и плоды с семенами и много других символических знаков. Таким образом, кокошник был ещё и оберегом. Совсем по-другому относились в те времена к девичьим волосам.

Девушки носили либо косу, которая начинала плестись очень низко на затылке, либо распущенные длинные волосы. Головной убор девушки 'оставлял' макушку открытой и был призван подчёркивать её красоту. А иначе как ещё могли обратить на неё внимание молодцы? Будучи изначально защитой (от злых сил или непогоды) и украшением, головной убор женщины постепенно становится знаком её семейного и социального статуса: после того, как девушка выходит замуж, она сразу меняет девичий головной убор на женский. Петр I запретил боярышням носить кокошник, но как свадебный атрибут кокошник в русской моде сохранился. А при Екатерине, когда возродился интерес к российским древностям и русской истории, вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника.

Николай I в 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года.